2019年09月05日 - キラリ音楽祭矢野誠プロデュースfinal特別企画:矢野誠8時間ロングインタビュー『音楽の中へ』:第一章:青年・探求の候《その参》

■■■1980:ロンドンへの逃避行

-----ロンドンにはどのくらい滞在していたのですか?

80年に入る手前から1年間ぐらいいたのかな。実は海外へのエスケイプはこれが2回目で、70年代半ばに一度、カリフォルニアへ逃げ出したことがあるんですよ。その時もやっぱり歌謡曲アレルギーになってしまってね。筒美さんに「ここで船に乗らないと、次が来るまで待つことになるよ」なんて諭されながらも、単身サンフランシスコへ飛んで。(鈴木)茂が五輪真弓からもらったアドレスを訪ねて行ったら、何とも粗末なウィークリー・マンションで(笑)。そこで気ままに過ごしていました。あがた君の『日本少年』の内ジャケットで僕が来ている古着は、たぶんその時に買い込んできたものですね。その数年後に、今度はロンドンへ。

-----80年のロンドンと言えばパンク/ニュー・ウェイヴの時期です。

それが面白そうだから行ってみたわけで、ただひたすら遊んでいました。しかも、セックス・ピストルズのジョニー・ロットンの家に居候していたというのが驚きでしょ(笑)。どういうわけか伝手があって、紹介されて仲良くなったの。別の部屋にはバンドの連中みんないましたよ。隠れ家みたいにしていたのかな。「俺は寝なくても平気だから、ベッドはいつでも使っていいよ」って、ジョニー・ロットンが一番優しくてね。彼は夜通し詩集なんかを読み漁っていた。他にもヨーロッパ・ツアーするパンク・バンドのバスに乗り込んで、ベルギーやミュンヘンまで出かけたりもしました。

|

|

| セックス・ピストルズ『勝手にしやがれ!!』 | ポリス『白いレガッタ』 |

-----貴重な体験でしたね。

でも今ひとつ乗れなかったんですよね。観念的なだけじゃ嫌だなと思って。ニュー・ウェイヴの流れは意識だけ先走っていて細いなと感じていた。長いムーヴメントにはならないんじゃないかなと。やっぱり音楽的な質がないと厳しいだろうと思っていた矢先、ポリスと出くわしたの。ビートルズの時と同じでファッションではない。まさに音楽だな、こいつらって。普通のニュー・ウェイヴでもないし、ニュー・ウェイヴすらも批判しているんじゃないかな?というくらいに音楽で勝負してきた。これには大いに感化されて希望も湧いてきたから、すぐ仕事に戻ろうと思ったんだけど、なかなか向こうじゃ入れてくれないですよね。ガードが固くて。2年ぐらいやれば負けないはずなんだけど、そんな時間もなかったから、とりあえず日本に帰ってきちゃった。そしたら偶然、とあるスタジオで(井上)陽水と(石川)セリにばったり会って。「帰ってきたの?じゃあこれ一緒にやろう」と、早速アルバム作りに誘ってくれたの。だから、その時の熱い気持ちのままレコーディングに入ったのをよく憶えています。陽水の『あやしい夜をまって』(81年)と、セリの『星くずの街で』(81年)。石川セリとはその後も『メビウス』(82年)、『BOY』(83年)とコラボレーションが続きます。

|

|

|

井上陽水『あやしい夜をまって』 |

石川セリ『星くずの街で』 |

|

|

|

石川セリ『メビウス』 |

石川セリ『BOY』 |

■■■1980~:主な関連作品エピソード 「僕はそうなんだよ、単発物が多いんだよ」なんて嘯きながらのマスターピーセズ

-----越美晴『おもちゃ箱 第1幕』(79年)、『オン・ザ・ストリート』(80年)

|

|

|

越美晴『おもちゃ箱 第1幕』 |

越美晴『オン・ザ・ストリート』 |

ロンドンへ行く前後で頼まれて、最初のアルバムは僕がほとんどアレンジしたんじゃないかな。これ結構ヒットしたんですよね。ある日、商店街の肉屋へ行ったらシングルの「ラヴ・ステップ」がラジオから流れてきて、あれ?聴いたことある曲だなって(笑)。出来上がっても世に出るのはだいぶ後になるから、レコーディングの時の実感なんてもう薄れているじゃないですか。ヒットするってそういうことなんだなって思いましたね。テクノになっていく頃で、越美晴バンドの川島バナナに「これからはピアノじゃなくてシンセだよ」って勧めたら、翌日、バンドの衣装がラメの宇宙服みたいになっているの(笑)。「もう僕、ピアノ売りましたから」って。美晴ちゃん自身もヴォコーダー使い出したり、シャンソン好きだから「ラヴィアン・ローズ」とかやり始めていたよね。プロデューサーの相川知治さんとは、この後も一緒に何枚もやることになります。石川秀美のシングルなんかもそうだし、僕の『百和香』もそう。

-----チャクラ『CHAKRA』(80年)

|

ちょうどロンドンから帰ってきたぐらいで、感覚も研ぎ澄まされていたから良いタイミングでした。やのミュージックの仲間だった大蔵(博)君が久しぶりに声掛けてくれて、『ジャパニーズ・ガール』とかあの辺が好きな新人バンドが渡辺プロからデビューする予定なんですど、プロデュースしてもらえますか?って。リハーサルから付き合って、だいぶ時間かけたかな。チャクラにも「これからはテクノだから」って、シンセや打ち込みを率先して勧めましたね。それが今では逆のこと言っているから(笑)。小川美潮さんや板倉(文)君には、僕のソロやセッションでも度々手伝ってもらっています。

-----アパッチ「宇宙人ワナワナ」(80年)

|

こんな感じでテクノが普通に定着するとは意外でしたね。作る側は、音じゃなくて使い方をマスターしてないと出来ない領域でしょ。例えば僕がアイデアを出して松武(秀樹)君がオペレイトするようなやり方ではもう間に合わないじゃないですか。同時進行、ワンオペで行かないと。そんな意識で作ったのが、アイドル・テクノ歌謡のこれ。マコト・ハイランド・バンドの「ワナワナ」とは全然違う曲だけど、カテゴリー的にはバリエーションになるのかも知れない。この娘達の次のシングル(「レモンのキッス」)が大滝君プロデュースというのにも、何だか不思議な縁を感じます。

-----原久美子『UNHAPPY BIRTHDAY』(81年)

|

ジャズやフュージョンのいいところをよく判っていて、なおかつ表現出来る人だったから、こっちも深入りせざるを得なくなった。作曲とアレンジで共に忌憚なく渡り合った記憶があります。彼女の根っこにはブルースもあったから、そこも蒸し返すべく金子マリやサウス・トゥ・サウスにいた中西(康晴)君、桑名正博のティアドロップスにいた是方(博邦)君や難波(正司)君も呼んだりしてね。だからコンテンポラリーの要所を抑えながらも、もっとベーシックなソウルの部分を掘り起こしたつもりです。

-----菊池真美『縞馬に乗ったセクレタリー』(82年)

|

『ジャパニーズ・ガール』の「ふなまち唄Part1」でコーラスしているよね。他にも「カタルン カララン」の作詞をしていたりと、顕子さんと所縁のあった彼女のデビュー作です。プロデュースは桑原節と僕。持ち味からAORにデジタル・ポップをコーティングしたようなアレンジを施しました。タイムリーに来日していたニール・ラーセン=バジー・フェイトン・バンドを呼んでリズムを固めて、TPOの安西史孝ほか腕の立つシンセ・プレイヤーで味付けした段取りは、ちょっと周到すぎたかも知れない。

-----かしぶち哲郎『リラのホテル』(83年)

|

メロディーが転調を重ねながらどんどん物語に繋がっていくという、本当にロマンチックな作品で素晴らしかったね。かなり好きでしたよ。かしぶち君が作った「リラのホテル」、あがた君が『日本少年』で吹き込んだ時に初めて聴いたと思います。言ってしまえば、これはかしぶち君と顕子さんのランデブー・アルバムで、弦アレンジを坂本(龍一)君と僕で分け合ってやっているから複雑に思われるかも知れないけれど、そこはみんなミュージシャンですから。音楽の名のもとに集まれば、魂を込めるしかないでしょう。

-----ROMY『KI.A.I』(85年)

|

石川セリの妹、ひろみのアルバム。尖っていた時代に寄せてサウンド・プロデュースしましたね。泉谷しげると僕で書いたタフな曲もあれば、安井かずみと加藤和彦のポップなメロディーもある。友部(正人)君と佐野元春(Holland Rose名義)の「California」には意味深なヒネリも入っている。大沢誉志幸やNOBODYにも手伝ってもらって、だいぶ散らかしてあるでしょう。当時はそんな不連続性がニュー・ウェイヴだったからね。彼女には喜納昌吉&セレブレーションズのツアーや、僕の『百和香』でも歌ってもらいました。

----鈴木茂『SEI DO YA(星導夜)』(85年)

.jpg) |

タイトル曲に鍵盤と共同プロデュースで参加しました。シャープな音の端々から、茂もやっぱりポリスにやられていたことがわかるよね。この頃、偶然なんだけど僕らは同じマンションに住んでいたの。ある日、ロビーに出てみると茂がまったりしているので、「君、ここに住んでいるの?」って訊くと「ええ、上の階です」って(笑)。これで一挙に距離が縮まったよね。レコーディングなんかも一緒に出掛けて行ってさ。堀ちえみ「白夜のDance」(『Lonely Universe』収録)なんて、詞が(鈴木)博文、曲が茂と僕、アレンジも僕という星導夜チームで作っていますから。オルガンも弾いてます。

-----広田玲央名『LEONA』(86年)

|

リアル・ミュージックとして、アメリカに勝つというよりもアフリカへ行っちゃったらもうかなわないだろうと思ったんです。アメリカ対抗なんてもううんざり。違いとか限界とか、いろんな人が試して判ったわけだからそういうのは終わり。それで次はテクノだと思ったのも、実は大失敗。いちばん上手く操っていたのはブラック・ミュージシャンだったんですよ。クラフトワーク見つけた時にこれは日本人の分野だなって思ったし、続々日本人がやり始めた。ところがブラック・コンテンポラリーだったの。やられたと。ブラコンってほとんどテクノロジーでしょ。早かったし、ああいう展開で持って行かれるとはすごく意外だった。だからテクノじゃなくてアフリカ。そんなことをここで試しています。詞は、同時期にアルバム『6月の雨の夜、チルチルミチルは』のプロデュースを頼まれて親睦を深めていた友部正人君にお願いしました。ハイライト曲「ア・フ・リ・カ」での浜口(茂外也)君がギターで茂がカウンター・ヴォーカルという珍しいコンバートも、思いのほか奏功しているのでは。仙波(清彦)君のパーカッションは定位置です。同年、これに近いコンセプトで早瀬優香子の『amino co deji』にも2曲提供して試しました。ヨーロッパ風情も、地中海を挟んで直ぐアフリカなわけだから紙一重。

|

|

|

友部正人『6月の雨の夜、チルチルミチルは』 |

早瀬優香子『amino co deji』 |

-----サウンドトラック『天国の駅』(84年)、『犬死にせしもの』(86年)

|

|

|

『天国の駅』 |

『犬死にせしもの』 |

『天国の駅』は音楽監督の加藤和彦君に頼まれました。加藤君が様々な電子楽器を揃えている頃で、それらを駆使して作ったデモ・テープをよく憶えているなあ。だからメロディーはほとんど加藤君で、僕の役割は純然たるアレンジメント。クラリネットの音で表したと思うんだけど、主演の吉永小百合さんが死刑台へと向かっていくシーンが印象深かった。全体の音楽制作はキティの多賀(英典)さんだったね。『犬死にせしもの』の方は、ジャパン・レコードで三浦(光紀)さんが音楽プロデュースしています。桑名晴子と加川良が歌った主題歌「愛の輝き」を僕がアレンジしました。

-----あがた森魚『バンドネオンの豹』(87年)

あがた君の作詞で顕子さん作曲の「パール・デコレーションの庭」。その2人のデュエット曲を、顕子さんと僕で久方ぶりにアレンジしました。素直に嬉しかったね。別のチームになってから振られた初めての曲でしょう。彼等は彼等でYMOのブレイクから結構忙しかったから、ちょっと孤独な感じもしていたんだけど、嬉しかったですよ。声掛けてくれて。

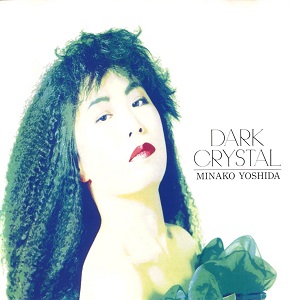

-----吉田美奈子『ダーク・クリスタル』(89年)

この時期は美奈子も僕も、ドラムの山木(秀夫)君もレーベル・メイトだったんですよ。みんな創美企画からソロ作をリリースしていた。このアルバムでは「GIFTED」のホーン・アレンジをやりました。それを去年、鎌倉・歐林洞でのライヴでは、ストリングスで試してみたの。美奈子のヴォーカルと僕のピアノ、そして篠崎正嗣君のカルテットでホーンのフレーズをやってもらった。どちらかがリズムやると、どちらかがオブリという具合にね。ここでまた、最初に佳孝のステージで弦カルやった時の気持ちに立ち返って挑戦したというわけです。トニー・ヴィスコンティの精神で。

■■■御用達のストリングス

-----70年代は多(おおの)ストリングスを主に起用されていましたね。

そう、多忠昭さんのグループには世話になりました。すごく厳しかったね。最初は、「こんなスコア弾けないから」なんて突き返されたりしたけれど、丁寧に書き続けて粘り強く指名していたら、ようやく認めてもらえました。レコーディングで弾き終えた後、ミキシング・ルームに来た多さんが「そうだね、こうした方がいいね」って最高に分かり合えるようになりました。それぐらいストリングスのスコア書くってことに情熱を注いでいたから、書き込みすぎて弾けないっていうお怒りをいただいたとしても、それなりに意味があるんですよ。だから、汲み取ってもらえた時は本当に嬉しかった。最終的にはすごく応援してくれましたよ。マコト・ハイランド・バンドの『インジェクション』までは多ストリングスです。

-----80年代は加藤グループで、90年代半ばぐらいから篠崎グループをメインに置かれているようですが。

桐朋の3学年ぐらい下になる加藤(高志)君。彼は渡米してパーシー・フェイス・オーケストラにも在籍していたことがあるポップ・センス抜群のヴァイオリニストで、80年代は僕に限らず各方面から引っ張りだこだったよね。その加藤君の後ぐらいに、リズムも増えてきた辺りから篠崎(正嗣)君になっていくんじゃないかな。そうするともう、どんなシンコペーションでも全部こなしてくるからさ。彼等はポップスのフィールドでもソロ・アルバム出しているから、ジャンル問わず出来る世代ということです。加藤君と篠崎君は同級生のはずだけど、一緒にやったことはないようだね。

■■■1995:サニーデイ・サービス「御機嫌いかが?」~1996:「あじさい」「サマー・ソルジャー」

-----アルバム『若者たち』に先駆けたシングルの「御機嫌いかが?」は、曽我部恵一さん以外は矢野さんチームの演奏で整然とした感じになりましたね。

サニーデイ・サービスといいつつ、バックは違うメンツでね(青山純、バカボン鈴木、鈴木茂、矢野)。これがちょっと意外だったの。世代が変わるとさ、こんなにも大人の音になっちゃうんだよね。それはマズいと、次から気をつけてやることにしました。ミディの大蔵君に頼まれてスタジオへ行ったら、曽我部君とディレクターの渡邊(文武)君が『摩天楼のヒロイン』とか70年代のレコードをいっぱい持って来ていたね。ベースの田中君も70年代製の車に乗って来ていたから、バンドはそういうモードだったと思う。

|

| サニーデイ・サービス「御機嫌いかが?」 |

-----そこを汲み取ったような夢の競演のアイデアでしたが、今ひとつ活性しなかったと。

僕等も少年だったわけだけど、気がついたらいつの間にか大人になっていた。それはそれでいいんだけど、その中で曽我部君が咲かなきゃしょうがないから。でもね、全員をその当事者で揃えてやると少年になるんだよ。例えば『風街ろまん』もみんな揃ってやると、また少年の音になる。大滝君はもういないけどさ。そこに一人だけ曽我部君を連れて来たりしちゃだめなんだよ。ジャズなんかもそうでしょう、ドラムだけ新しいのってやっぱり判るよね。そういうことだったんですよね。

-----そこから、バンドに寄り添ってストリングスを絡めるやり方に修正したわけですね。『東京』収録の「あじさい」やシングル「サマー・ソルジャー」の素晴らしいストリングス・アレンジは、矢野さんならではの“リズム隊になっているストリングス”だと思います。

だから、カウンター・カルチャーのサウンドとは何かって言ったら、全部がリズム隊のような裸ん坊のサウンドというのが理想かな。サニーデイ・サービスの、あの青い初々しさ。一筆書きのデッサンのようだけど煌めいている。その筆致は掛け替えのないものだから、そこはいじらずに隙間を縫いながら並走していく。もちろん、こっちもアレンジする時は遊んだり踊ったりしていますから。つまり、「あじさい」のイントロはフィリー・サウンドで踊っているんですよ。そういう裸ん坊さが、奇しくも核心を突いたりするんだよね。そんな風にやりながら今でも憶えているのは、曽我部君も(鈴木)慶一なんかと同じで、ちょっとひねくれて1小節余らせたり、安易に乗れないように引っ掛かりを作ったりしていたこと。それをこう無意識のうちにやっている気がしましたね。成熟に向かいながらも常に新鮮な閃きを求め続けるという、ある種フレッシュ・フルーツ的な生々しさというか。どうなんだろう、そういうのって当時の僕等にもあったんじゃないかな。

|

|

|

サニーデイ・サービス『東京』 |

サニーデイ・サービス「サマー・ソルジャー」 |

《第二章:壮年・風雲の候:その壱》へ続く…★