2019年08月28日 - キラリ音楽祭矢野誠プロデュースfinal特別企画:矢野誠8時間ロングインタビュー『音楽の中へ』:第一章:青年・探求の候《その弐》

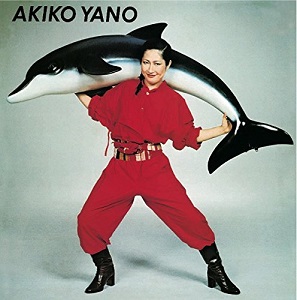

■■■1976:矢野顕子『ジャパニーズ・ガール』

-----鈴木顕子さんが在籍していたザリバのシングル「或る日/こわれた時計のように」が74年、筒美京平さんの作曲で矢野さんのアレンジでした。そして同年、顕子さんと結婚されています。

僕を指名してきたのは彼等の事務所だから、もしかしたら筒美さんの口添えがあったのかも知れない。実は、鈴木顕子さんとはその2年ぐらい前に会っています。惣領泰則率いるブラウン・ライスの帰国パーティーで、あるディレクターから今晩、面白い弾き語りの子が赤坂にいると誘われて聴きに行ったのがザリバだった。キャロル・キングか誰かの曲をやっていたと思うけど、もう一発でマル。ター坊(大貫妙子)と同じで希望の星。でもここにいちゃだめだって。いや、バンドの演奏も良かったんだけど、もうひとつマインドがね。何に取り組んで何を捨てなきゃいけないかを見極めるプロデュース力というのは当時、本当に大事だったから。それが新しくなるかどうかの分かれ目になるからね。ライヴ後にお声掛けして、「お話しするような関係じゃありませんから」なんてプイッとされながらも(笑)、勝手に電話番号置いていきました。そしたら、筒美さんの曲、石津君の詞、僕のアレンジでという運びになったので、サウンドはやっぱりキャラメル・ママのあの音しかないと。ザリバはどこかスリー・ドッグ・ナイトみたいにグイグイ来るタイプで上手かったけれど、都会的なソフィスティケーションはキャラメル・ママの方がありました。

|

| ザリバ「或る日/こわれた時計のように」 |

-----顕子さんは当初ジャズも演奏されていたようですが。

でもまあ、チック・コリアと一緒にシカゴなんかも好きで聴いていたから、ジャズだけじゃなくて面白いものはやるってことでしょう。同じ時代の只中、ジャンルはあるようでなかった。新しいムーヴメントというのは必ずヴィジョンから入ってくるから。技術論はその後。ムーヴメントが終わると最後は技術論になるというのは、ベートーベンの時代からそうじゃないですか。この時はただ、出会えるかどうかのオポチュニティですよね。そっちの方が断然面白い。それで、ザリバはシングル1枚出して解散したので、顕子さんをモウリ・スタジオに呼んでキャラメル・ママとレコーディングを始めます。この組み合わせなら絶対に素晴らしい音になるはずという思いだけで進めたセルフ・レコーディングで、顕子さんのお父さんの出資下、セッティングは僕が全部やった。後に『いろはにこんぺいとう』(77年)で陽の目を見る音源なんだけど、しばらく出すべき時期を見ようとオクラにしたんだよね。そんな中、顕子さんはもうリトル・フィートとか勝手に聴き出していた。『ディキシー・チキン』(73年)、この人たちとやりたいわって呟いたのは今でも忘れない。それで「電話線」が出来るわけだから、すごい勢いで進化していましたね。ちょうどその頃に、ベルウッドからフォノグラムに移っていた三浦光紀さんからアメリカ録音の話が舞い込んできた。

-----ここでいよいよ『ジャパニーズ・ガール』のプランが来たと。

日本面とアメリカン・サイドにしようとか、そういう企画の話から三浦さんと打ち合わせを始めました。出された日本少女というタイトルが、どうもピンとこなかったからジャパニーズ・ガール。英語にすりゃいいってもんじゃないとも思ったけど結局そこに落ち着きました。さらにそれは、僕と顕子さんも参加しているあがた君の『日本少年(ヂパング・ボーイ)』(76年)と対を成すタイトルにもなっています。アメリカ・レコーディングは予想以上の収穫でした。あのスピード感とダイナミズム、リトル・フィートの音が圧倒的に太くて思いっきり乗っているわけで、やっぱり来て正解だったと実感しました。そして水を得た魚のような顕子さんの奔放な表現、あのタッチはこの頃からだから。楽曲の作り方なんかは変わっていくけれど、運動神経はこの時からとんでもなく素晴らしかった。ずっと変わっていないんじゃないかな。リトル・フィートのメンバーとも打ち解けて、リッチー・ヘイワードの家へ遊びに行ったり、サム・クレイトンとレコード屋巡りなんかもして楽しんできましたね。

|

|

| 矢野顕子『ジャパニーズ・ガール』 | あがた森魚『日本少年(ヂパング・ボーイ)』 |

|

|

| リトル・フィート『ディキシー・チキン』 | 矢野顕子『いろはにこんぺいとう』 |

-----ザリバの時とは歌の感じが全然違いますよね。

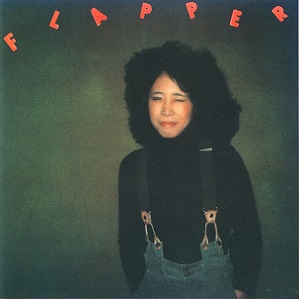

ジャズ・シンガーがやるようなヴィブラートはやめた方がいいって、参考に渡したのが吉田美奈子『扉の冬』(73年)。そういうこと言えるの、この時は僕しかいないでしょ(笑)。美奈子とは、はっぴいえんど解散コンサートですれ違っただけで、直接知り合うのは彼女から『フラッパー』のアレンジのオファーをもらった時。いや、その前に松本君の家で長電話したことがある。佳孝の『摩天楼のヒロイン』の構想を練っている最中に、いきなり美奈子から電話がかかってきたのが初めてですね。知り合いじゃなくても互いに認め合っているから、いくらでも無礼講で話せるわけです。あの頃はそういうのがあった。『フラッパー』は『ジャパニーズ・ガール』より少し前に出ていて、僕は美奈子や山下(達郎)君の曲をアレンジしたり、顕子さんは自作の「かたおもい」を提供してほとんどの曲でピアノ弾いたりと、2人で大きく関わりました。

|

|

| 吉田美奈子『扉の冬』 | 吉田美奈子『フラッパー』 |

-----『ジャパニーズ・ガール』日本面での雅楽や民謡を盛り込んだ構想が非常にユニークです。

特に「へこりぷたあ」では鼓を人間国宝の堅田喜三久さんにお願いしたり、琴やこぶしにこだわるなど日本人ということを強く意識しました。やっぱり高校時代、シドニーにいたというのが大きい。みんな日本のことを聞いてくるんだけど、実は何も知らなかったと気づかされる。それで帰国してから能とか芭蕉とか勉強したわけです。日本人ならではの強さいうものを武器に出来ないかなって。出来なければ永遠に外には出られないと思っていましたから。あと、津軽民謡を集めた成田雲竹の全集。高橋竹山の師匠ですね。それとか武満徹の全集など、そういうものが数多く編纂されて検証出来るようになった時期でしたから、一気にヴィジョンが広がりました。ペダル・スティールの駒沢裕城君が描いたジャケット画にも、その辺の思いが端的に反映されていると思います。

-----ジャケット裏の謝辞では、モーリス・ラヴェルがリトル・フィートより前にあって、ご両親のお名前も並べられているのが矢野さんらしいです。ただし、ご自身のお名前は伏せて、コンセプトを象徴するような小東洋というネーミングでプロデュース・クレジットされていますが。

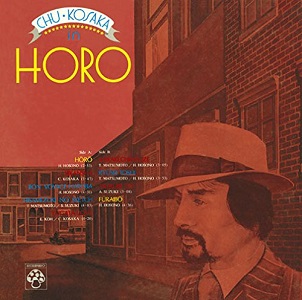

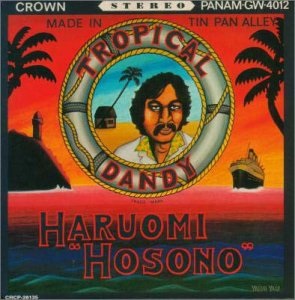

ラヴェルはずっと聴いていたし、両親は子供の面倒よく見てくれましたから。『東京は夜の7時』のジャケットに写っている風太君。ツアー中は籠に入れてボストン・バッグで運んでいました。楽屋でみんながかまってくれるので問題はなかったな。この時期はツアーとレコーディングに明け暮れていたでしょう。あちこち連れ回していましたね。レコーディング・セッションは僕のアレンジとシンセ、顕子さんのピアノと鍵盤全般というチーム分担での参加が多かった。南沙織『ひとかけらの純情』『夏の感情』(74年)やアグネス・チャンから先のあがた君や美奈子や石川セリ、井上陽水『招待状のないショー』(76年)、小坂忠『ほうろう』(75年)、細野晴臣『トロピカル・ダンディ』(75年)、ムーンライダース『火の玉ボーイ』(76年)と矢継ぎ早に出向いていました。僕だけの参加で印象深いのは、大貫妙子さんの『グレイ・スカイズ』(76年)。「When I Met The Grey Sky」という曲で琴を弾いているんだけど、実は部分録りのパンチ・イン。それでも、あの音色が曲のヴィジョンとして欲しかったから。鈴木茂『ラグーン』(76年)の「デビル・ゲーム」も、茂の歌とギター、小原(礼)のベース、僕のピアノだけという演奏で不思議な雰囲気を醸し出している。茂の中ではポール・サイモンのイメージだったみたいですね。ところで、別名に使った小東洋というのは、横山光輝の「狼の星座」に出てくるキャラクターで、ああいうスケールの大きい劇画が大好きだったから。それには、使わざるを得ない理由があったんですけどね(笑)。あと、スタッフなんだからって一応配慮して。そういうのは調べれば判るでしょうし、どうってことないという持論もあったんだけど、後で少し後悔したかな。やっぱり世間一般はそうじゃなくて、私はこういうものですというところから始めないといけない。だからみんな、80年代は名を上げるために頑張り出すじゃないですか。

|

|

|

|

| 南沙織 『ひとかけらの純情』 |

南沙織 『夏の感情』 |

井上陽水 |

小坂忠 『ほうろう』 |

|

|

|

|

| 細野晴臣 『トロピカル・ダンディ』 |

ムーンライダース 『火の玉ボーイ』 |

大貫妙子 『グレイ・スカイズ』 |

鈴木茂 『ラグーン』 |

■■■1977:喜納昌吉&チャンプルーズ『喜納昌吉&チャンプルーズ』

-----日本人を意識するということでは、喜納昌吉さんとのコラボレーションも結果的にその流れにあるような気がします。

これも三浦さんが持ってきたプロジェクトで、初めてチャンプルーズを聴いた時には僕等よりアメリカが染み着いているなと思いました。とんでもなくファンキーだし、ギターのようなフレーズをごく当たり前に三線でやっているんですよ。それから、コード分解もないようである。つまり、プリミティヴなポップ・バンドだったということ。普通ポップにしようとするとプリミティヴを失ってしまうでしょう。逆にプリミティヴの人たちはメロディー優先のあまりコード感を失くしてしまう。でもチャンプルーズは、そのどちらでもない。僕等が目指しても出来なかった術を体得していたのが驚きでした。その辺を喜納君に尋ねてみると、「うちらは歌謡曲が戦前なんですよ。明るい流行歌がずっと残っているんです」と聞いて納得しました。ああ、なるほどねって。

-----基本は現地で一発録りした音源ですよね。

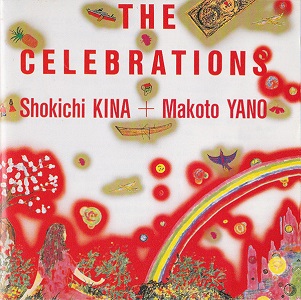

そう、喜納君が経営していたコザの民謡クラブ「ミカド」に、24チャンネル・マルチレコーダーを持ち込んで録音したライヴ演奏が基本。それを東京に持ち帰って、僕等のチームでオーバー・ダビングやミックスを施して仕上げたのが『喜納昌吉&チャンプルーズ』。そのプランは三浦さんが仕込んだんじゃないかな。僕だったら最初からやらせてもらうけど、それは後々実現ましたね。喜納君だけが残って東京のミュージシャンと作った『祭(セレブレーション)』(82年)と、喜納昌吉+矢野誠名義でのライヴ盤『THE CELEBRATRIONS』(83年)。ツアーもセレブレーションズという名前で30か所ぐらい回りました。メンバーにはアマチュアも何人か入れていて、それは喜納君との距離を縮めるためのニュートラルなアイデア。そこで花が咲くのなら本望だったから。あと技術論とかにこだわりのない人を選んだつもりなのに、今聴くと結構プログレっぽい(笑)。互いの持ち味が混ざり合っているということではセレブレーションズの方でしょうけど、本来のチャンプルーズが残っているのは1枚目ですね。

|

.jpg) |

|

| 喜納昌吉&チャンプルーズ 『喜納昌吉&チャンプルーズ』 |

喜納昌吉『祭(セレブレーション)』 | 喜納昌吉+矢野誠 『THE CELEBRATRIONS』 |

-----混ざり合いというと、同じ77年の矢野さんプロデュース作あがた森魚『君のこと好きなんだ。』も、ミクスチャーが独特で面白いです。

あれはリズム・メインのフュージョン作で、テクノロジー的にはアフリカンを志向しているものの、まだ気分だけで全然アフリカの分析は出来ていません。アフリカのリズムは、モザイク模様みたいにもっと厳密で数学的なものだから。それを未来のビートとして探し始めたのは、美奈子の『フラッパー』からかな。アレンジメントの好奇心ですね。ただ、あがた君のヴォーカルとの相性では今ひとつ音が薄かった。『噫無情』のように厚塗りにしないと、彼の良さは出てこないということですよね。それでも、みんなの演奏は最高じゃないですか。顕子さんや大村憲司はじめとしてサウンドが走っているし、スーパー・プレイ目白押しだから。

|

| あがた森魚『君のこと好きなんだ。』 |

-----歌謡の流れをユニークに捉えたアルバムといえば、少し後に大滝詠一/ナイアガラ・フォーリン・スターズ『LET’S ONDO AGAIN』(79年)が出ていて、矢野さんもレコーディングに呼ばれていますね。

あの頃、大滝君の書いたディスコ演歌というのがあって、そのデモ・テープが業界ディレクターの間で評判になっていたの。オリジナルは某演歌歌手のシングルAB面に用意されていたらしく、そのひとつ「アンアン小唄」のセルフ・メイクに僕がアレンジとシンセで呼ばれました。互いの共通感覚が呼び寄せたのかも知れません。その流れで山田邦子『ファースト』(82年)でのアルバム・ヴァージョンも後にやってます。もうひとつの「風が吹いたら恋もうけ」(82年)も中原理恵が歌う時にアレンジやらせてもらったけど、その前に彼女とは松本君が詞を書いてソニーの白川さんがプロデュースしたアルバム『夢つれづれ』(79年)もやっていたから、これは都会派からバラエティー女優への過渡的シングルと位置づけています。そんな時分の大滝君。レコーディングにネジリ八巻きで現れて、スタジオの真ん中の樽かなんか叩いていたなあ(笑)。みんな日本を意識していて面白かったですね。レイ・チャールズの音頭版「呆阿津怒哀声音頭」では、久々に布谷君のシャウトを聴きました。最初のシングル「からのベッドのブルース」(72年)やアルバム『悲しき夏バテ』(73年)からの付き合いで、最後まで僕のピアノを欲しがってくれた布谷君。嬉しかったね。

|

|

|

| ナイアガラ・フォーリン・スタ 『LET’S ONDO AGAIN』 |

山田邦子『ファースト』 | 中原理恵「風が吹いたら恋もうけ」 |

|

|

|

| 中原理恵『夢つれづれ』 | 布谷文夫「からのベッドのブルース」 | 布谷文夫『悲しき夏バテ』 |

■■■1979:矢野誠プロデュース『クイーン・ソングス』フィーチャーリング矢野顕子~マコト・ハイランド・バンド『インジェクション』

-----79年7月に筒美京平さんが音楽監修、矢野さんが編曲と舞台での音楽監督を務めたロック・ミュージカル『ハムレット』の公演がありました。主演の桑名正博・岩崎宏美はじめキャストもスタッフも豪華で、どこか70’S歌謡ポップス集大成的な趣きも感じられます。

筒美さんや山下(達郎)君も何曲か書き下ろして、僕も数曲書きつつ全体のアレンジを施しながら演奏もしました。ホスト・バンドだった桑名君のティアドロップスに混ざってね。作曲者が全然違うから、仕上げはこれでいいのかな?とか思いながらやっていましたけど、まあそれがミュージカルですから。ワゴン車一杯にシンセを乗せて、トトみたいに現場で積み上げてね。当時は必要だったんだけど、あれだけ積んじゃうと今度はコントロール出来なくなってしまう。悩ましいところで。今だったら間違いなく生のオーケストラでしょう。あの頃は逆に走っていたんですよね(笑)。

|

| ロック・ミュージカル『ハムレット』 |

-----そして、矢野顕子さんとは『クイーン・ソングス』で最後になるのですか。

そうですね。あれはDENON(日本コロムビア)から頼まれたオーディオ・チェック用レコードの企画で、45回転ダイレクト・カッティングの音が良いやつですね。顕子さんはクイーン好きだったから、すぐに出来た。全曲インストで、小原礼、マーティン・ブレイシー、大村憲司、仙波清彦、本多俊之というチーム。ジャズの名盤をたくさん手掛けているニュー・ヨークのエンジニア、デヴィッド・ベイカーが録ってくれました。これで僕等は別れてしまうんだけど、ライヴ・アルバムの『東京は夜の七時』(79年)まではちゃんと自分の仕事はしていますよ。そして、また1から始めようとしていた時に、ふと自分のソロ・アルバムのことが頭をよぎったというわけです。

|

|

| 矢野誠プロデュース 『クイーン・ソングス』フィーチャーリング矢野顕子 |

矢野顕子『東京は夜の七時』 |

-----それがマコト・ハイランド・バンド名義の『インジェクション』ですね。

筒美さんが「ソロ・アルバム出したいの?じゃあ電話してあげるよ」って、白川さんに繋いでプロジェクトを立ち上げてくれました。東京では打ち込みと、マシンに合わせるのが上手い幸宏と後藤次利、仙波君でリズムを固めて、そこに多ストリングスの煌びやかな弦を施してニュー・ヨークへ飛びました。向こうでは、スティーヴ・カーンのギターとかジョージ・ヤングのサックスを加えて、女性のグループ・ヴォーカルを英語で入れて仕上げました。趣的にはエレクトロ・ディスコ・アルバムといったところでしょうか。ただ、作曲がそれまでの10年間でアレンジャー・メイクになっていたのには戸惑いましたね。その後、またメロディーを取り戻していくんだけれど。もうひとつ気付かされたのは、作詞家スティーヴ・リンバーグのインディペンデント精神。何でもシステムを優先するのは間違いで、出版管理も現場進行も自分のクリエイティヴィティを大事にしながらチョイスすべきだとここで改めて学びました。

|

| マコト・ハイランド・バンド『インジェクション』 |

-----先鋭や洗練も漂わせつつも、ちょっと風変わりなアーティスト名やコンセプトですよね。

あれは植田茂という、洗足池以来の友人でもあるデザイナーが考えてくれました。ジャケットのアート・ワークをやりながら、名前はマコト・ハイランドだ!って(笑)。『東京は夜の七時』のコンサートでの奇抜な舞台装置も彼のアイデア。ステージをカーテンで隠して、アンコールまでバンド・メンバーは見えないという仕掛けが話題になったでしょ。メインは空間デザインで、ニュー・ヨークのソーホーでロフト改造してミュージシャンに開放していたようなタイプ。そういう仕事人で遊び人みたいな人たちが、その頃は六本木界隈にいて僕も一緒にうろついていました(笑)。

-----やはりこの時期になるとニュー・ウェイヴやテクノへの興味も少なからず?

好きで夢中になっていましたね。ポップスに打ち込みを取り入れて世界へ広げていったのはクラフトワークでしょう。素晴らしいアイデアだなと思って、慶一も僕もみんな同じコルグの機種とかを揃えて使っていました。ヴォコーダーも同じだったし。ブレイクする直前のYMOだって、紀伊国屋ホールのコンサートでは顕子さんか僕がトラで出演していましたから。シンセサイザーとコンピュータ。すごい勢いでストリングスを引きずり下ろしちゃうぐらいだから、僕らの間ではまさに未来の楽器であると。そこで批判が出るなんて考えられなかった。まあとにかく、その頃がピークでしたね。『インジェクション』のほかにもう1枚、プラスティック・ズー名義で『スケートボード・ジャンクション』というデジタル・サーフィン・ミュージックのアルバムも同じ年にキングから出しています。大滝君の旧友である中田佳彦との共同プロデュースで、バンブー/スクール・バンド人脈のジョン山崎やマシュー・ザルスキーにも手伝ってもらいました。こちらはクラフトワークじゃなくて、ビーチ・ボーイズやママス&パパスの曲を打ち込みでやった企画物です。

|

| プラスティック・ズー『スケートボード・ジャンクション』 |

-----79年は離婚されて、事務所やのミュージックも離れて、再スタートを切った一大転機の年だったということですか?

遅かれ早かれ、やっぱりみんなヒーローになりたいし、なっていくんですよね。純粋に音楽のためという当初の夢も、もはや薄れていく一方で。それに新たに学ぶべき音楽も来なくなると、世の中と自分の距離感を意識するしかないじゃないですか。みんなそっちへ行っていたから、遅まきながら自分のソロ・アルバムを出さなきゃだめだと思い始めたわけです。それにつけても、本質としての音楽的なテーマやムーヴメントは終わったと感じた瞬間、急に悲しくなりましたね。もう最後の残り火、テイストだけしかないのかって。もっと骨太の課題があったはずなのに。アレンジの仕事も歌謡曲中心に結構来ていましたけれど、この辺でちょっと休みたいと思って、しばらくロンドンへ旅立つことにしました。1年間ぐらい。

《その参》へ続く…