2019年08月21日 - キラリ音楽祭矢野誠プロデュースfinal特別企画:矢野誠8時間ロングインタビュー『音楽の中へ』:第一章:青年・探求の候《その壱》

■■■1947:生い立ち~少年時代

-----まずご出身が1947年東京生まれですね。

大田区の洗足池というところで生まれ育ったんだけど、その池には勝海舟の墓があるんだよね。当時は畑ばっかりだった。結局、戦後初めての子供でしょう。戦争体験からいろんなことを学んだ親たちが、子供たちの新しい教育に目覚めて探していたんだよ。僕は4歳ぐらいから音感教育の教室に通わされた。聴音と自由に曲を書くことがメインで、ピアノの演奏はそこそこだったかな。でも、早くに音を取ることを覚えて、後々それは大きな武器になったと思う。

-----ご両親が音楽家に育てるべく英才教育を?

それはあんまり考えられないかな。親戚に一人、宮城道雄の弟子で琴を弾いていた邦楽家の叔母がいたけれどね。両親とも大正の人間だけど、音楽好きだったのは間違いない。よく憶えているのは、小学校から帰って来たら、おふくろがテレビでシューベルトの映画を観ながら涙流していたこと。親父はクリスチャンで、教会で歌ったり指揮したりしていた。大人たちでよく音楽パーティーをしていたんですよ。讃美歌を中心に親父はアリアを歌うので、僕が見まねで伴奏なんかすると喜ばれまして。あと即興で、ピアノの赤いフェルトを乗せたまま何か弾いて面白がられるのが好きでした。それが小学校3、4年頃です。

-----ということは、ご自身も最初から音楽に惹かれていたと?

いや、当時はむしろ野球でしたね。ソフトボール。ユニフォーム姿の写真がありますよ。空き地でホームラン打って、ガシャーンって窓ガラス割っては謝りに行くという日々(笑)。家では友達とチャンバラごっこして芝生を剥がしちゃうという、のびのびしたガキ大将でした。勉強はしませんでしたね。それが、中学に入ってからブラス・バンド始めたんですよ。そこで一気に夢中になった。音楽しかないって突然目覚めたんです。ほら、僕は音を聴いて取れるから、レコードでもすぐ譜面に出来ました。楽器もチューバからピッコロまで。家に持ち帰って一通り試していましたね。

----中学生のブラス・バンドというと、定期演奏会とか発表会がありますよね。

それでコンクールで、いきなり東京都3位になったんですよ(笑)。すると、それまで勉強の邪魔をしてしょっちゅう職員室に呼び出されていたのが、教頭から表彰状を渡されちゃって(笑)。それからはアマチュアの団体とも交流して、マニアックなクラシックのアレンジメントやドイツとフランスのマーチの違いとか手ほどきを受けたりしながら、ますます深くのめり込んでいきました。

-----楽団の中ではどういう立ち位置だったんですか?

指揮者でしたね。一応担当はフルートで吹けますけど、プレイヤーよりは指揮に向いていたようで。楽器で好きだったのはユーフォニウムで、裏メロつまりカウンター・メロディーを吹くのが面白かったし気持ち良かった。だから、最初から僕はアレンジメントとかサウンドに興味があったんでしょう。ディレクション、演奏、プログラム、アレンジメントをオーガナイズしていくという、その頃とやっていることは今も一緒ですから。

■■■1963:憧れの師~オーストラリア留学

-----音感教育の流れで、現代音楽の作曲家である末吉保雄さんにも師事されていたんですよね。

ブラバンに目覚めた頃からじゃないかな。レッスンに半ズボンで、自転車で通っていたのを憶えている。末吉さんはね、もう大ファンになった兄貴(笑)。いちばん影響を受けました。聴かされるレコード、添削されるメロディー、いちいち腑に落ちた。それから和声楽。コード大好きだったから弾いてくれるんだけど、その響きや煌めきが実に素晴らしかった。それまでは、一般的なベートーベンやチャイコフスキーのレコードを普通に聴く一方で、流行歌の「おーい中村君」(若原一郎)とか三橋美智也なんかも好きで定まっていなかったんだけど、末吉さんと出会ってからはフランス近代音楽へまっしぐら。それ一色になって夢中で突っ走っていました。

-----高校時代、オーストラリアへ留学されたのは?

親が貿易の商社マンでしたから、転勤のため高2でシドニーへ行くことになりました。その時はブラス・バンドの仲間が、わざわざ羽田空港まで来て演奏してくれたの(笑)。高校の同級生には後にN響や大阪フィルの指揮者になる尾高(忠明)君や井上(道義)君もいて、みんなでビートルズの話とかしましたよ。そういう屈託のない時代で、胸張って送り出されました。オーストラリアへ行って身に付いたのは、まず交流するには馴れ馴れしくスキンシップから始めて、決して言語だけに頼らないということ。ましてや音楽やっているわけだから、どこ行ったってやりたいことはすぐにわかる。それともう一つは、音楽がなぜ存続出来ているのかという哲学的な思考。感銘を受けた理由とか、奏でる根源的な目的とか、そういうところに意識が向くようになりました。そうするとジャンルの壁を超えるのは意外と早いですよね。

-----シドニーではどんな音楽を探求されていたのですか?

やはり近代フランスのクラシック。ガブリエル・フォーレのレコードばかり聴いていましたね。やはりどこへ行っても末吉さんの影響下にあった(笑)。ほとんど一日中、10時間ぐらい聴いていたかな。もちろんフォーレはモーリス・ラヴェル、ドビュッシーを通して辿り着いたんだけど。あとはオーストラリア人の親友が出来て、一緒にヒッチハイクしたり相撲を教えたりと、相変わらずガキ大将していました。そういえば、東京オリンピックはシドニーで見ていましたね。

■■■1966:帰国して桐朋音大へ

-----そして東京へ戻って、桐朋音大へと進学されています。

その時は、日本のポップスのために役に立つ人間になるんだと勝手に思い込んでいました。世界のレべルとあまりにも違う日本のポップスのサウンド面で貢献出来るだろうという、根拠のない自信が直感としてあった。でも大学へ行ってみると、何だか流れが変わっていて、みんな仲間に入れてくれないの。その疎外感からか、授業が面白くなかったのか、大学へはほとんど行かなくなってジャズ喫茶やレコード屋に入り浸るようになる。視野が変わってしまったわけです。

-----学内外でジャズのセッションをやり始めるのはその頃からですか?

そうですね。あの頃はスクール・コンサートが多かったでしょう。桐朋の学生たちとセッションしたり、それから明学の(南)佳孝のところ。彼がいたジャズ研には何故かピアノがいなかったから、トラで参加したりしていました。僕のような経験を持つピアノ弾きは珍しくて、ライバルとしては深町純しかいなかった。彼は芸大で全く同じ世代。学園祭の頃から知っている。だから、そんな風に音楽のみならず演劇とか若い世代による新しいカルチャーの担い手は、みんな意識を共有していると感じていましたね。それで時代は変わるんだと本当に思っていましたよ、ディランの歌じゃないけれど。そんな最中、歩道橋から見下ろすと車が燃えているの。僕はそっち側、ゲバ棒の方へは行かなかったけれど、そういうのは日常茶飯事でしたね。

-----東大安田講堂の事件が69年。

テレビで見ていましたし、当時はやっぱり萩原朔太郎とか中原中也とか読み漁りました。キェルケゴールとかサルトルなんかも判らないなりに紐解いたり。演劇、文学、詩、ジャンルは違っても同人意識はありましたから。だから、何かが変わるっていうことを共有できない人とは付き合えなかった。

■■■1970:洗足池セッション~ビートルズ研究会

-----洗足池のご自宅がサロンのようになっていったようですが。

ピアノを置いてあった部屋が割と広くて12、3畳あったのかな。そこにドラム・セットやベースもあって、誰か来たらいつでもセッションやれるという感じでしたね。それだからみんな来るようになった。佳孝なんか近所の久が原に住んでいたからいつも顔出していた口だけど、当時はジャズ・ギター弾きでまだ歌っていなかったよ。そういうセッション活動しながら、バイトでキャバレーやナイトクラブなんかでも弾いていました。そこではジャズと歌謡曲。尾崎紀世彦の「また逢う日まで」って、まだ筒美(京平)さんと出会う前ですが(笑)。歌謡曲は馴染めなかったけどウケるから時々ね。

-----時代的にはジャズからロックへの過渡期に当たりますよね。

ジャズの後期でロックの躍動期でもあり、その辺は混ざり合っているからほぼ同じ地平ですよ。マイルスの後期でバップが終わりかけて、ビル・エヴァンスのようなコードに凝る繊細な逸材が黒人ミュージシャンにも現れ始める。ハービー・ハンコックのことですね。それからビバップ。使っている音は複雑なのにスピートが凄い。ジョン・コルトレーンのコード分解なんて誰も解けないぐらい速いですよ。一瞬のうちに働かせる論理性だから、サッカーの久保建英君と一緒。だけど、僕はそれはやめた。ビル・エヴァンスのコードの綾、そっちの響きの方が大好きだったから。さらにそれは、クラシックの時代に僕が一番好きだったフランス近代音楽、モーリス・ラヴェルやガブリエル・フォーレにも通底していたから入りやすかったわけです。

-----そういえば以前、“僕のやり方はモーリス・ラヴェルがモデスト・ムソルグスキーを編曲した時のやり方”だとお伺いました。

色彩と緻密なスコアリングによって、ヴィジョンを自然界へと一気に広げる書き方。それはバッハと正反対なんです。バッハの書き方はきっちり閉じ込めてから生み出していくという、良い文章や良い言葉に巡り合った後のような得も言えぬ余韻。あれがバッハなんですよ。対してラヴェルの方は、例えば朝の窓を開けた時の、感覚が全て解き放たれてスプラッシュするような快感がある。ピッコロが低い方をやってホルンが高い方やるとか、各楽器の配置にも独創性があるの。全ての価値観をひっくり返して、しかも美しく否定的な音はない。そういうものを編み出したペインティングの職人。それがラヴェルじゃないですかね。

-----そうした視野の中にビートルズも入ってきたと。

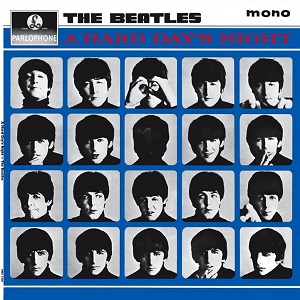

学校の近くの喫茶店にあったジュークボックスと、洗足池のボート乗り場のジュークボックス。そんな予期せぬ場所で、想像もつかなかった2曲を聴いて完全にやられました。まず「ヘイ・ジュード」のアウトロ。やたら長いコ―ダで、ドラムがバシャバシャではなくドスドス言っている。もうひとつは「ハード・デイズ・ナイト」。イントロで音大では習わないコードがジャーンッと鳴ってすぐに歌が始まる。何だこれは!? もうここに飛び込むしかないと。フランス近代音楽以来の衝撃でしたね。それも本編の歌じゃないところからの横入りですから。

|

|

| ビートルズ「ヘイ・ジュード」 | ビートルズ「ハード・デイズ・ナイト」 |

-----その後、日野原幼紀さんが来てからビートルズ研究会が発足すると。

どこで噂を聞き付けたのか、結果的にいろんな人が洗足池を訪ねて来るようになりました。ブレッド&バターや亀渕友香、景山民夫とかTBSの番組「ヤング720」のスタッフなど、ミュージシャンから放送作家まで。その流れで日野原君と知り合ってね、ようやくセッションがバンドらしくなってきた。彼のリード・ヴォーカルはすごく上手いと思ったし、ビートルズ、ストーンズ、ビーチ・ボーイズはじめ沢山レコードも持っていて詳しかった。それでコピーから始めて、やがてオリジナルを作るようになる。ただしサウンド志向だったから、ボブ・ディランよりはそのバック・バンドだったザ・バンドの方へ行くという感じだったかな。それで次は、ザ・バンド『カフーツ』のホーン・アレンジをしたアラン・トゥーサンを掘り下げてみたり。日野原君がTBSのディレクターをやり始めた時は資料室ではっぴいえんどの『ゆでめん』を早々見つけたりと、ビートルズに限らずアンテナは広げていました。シュガー・ベイブやティン・パン・アレーのマネージャーになる長門芳郎君や、石川セリなんかに曲を書くようになる小宮康裕君の長崎グループも出入りするようになって、センスのいいアメリカン・ポップスを色々とレクチャーしてもらいました。

-----その長崎グループであるSOON!が主催していた音楽フェス「大震祭」に2年連続で出演されていますよね。

71年と72年だったかな、長崎まで出向いて。最初は洗足池で組んだマリリン・モンロー・ハズバンド名義でしたけど、日野原君は都合で来れなかった。2度目は布谷文夫君と一緒で、はっぴいえんどの前座でしたっけ。そういう遠征も含めて、音探しの旅が洗足池界隈で繰り広げられていたわけです。それにしてもバンドのライヴをやった記憶が全くない。ということは、スタジオに籠って音を探求することに全精力を傾けていたんだと思います。ティアックのテープ・レコーダーを2台同期させて、日がな多重録音に凝っていましたから。日野原君がライヴをやっていたのは一緒にやる前で、飲み屋なんかでよくバッドフィンガーとか歌っていました。

-----そういう成り行きも、やはりどこかしらビートルズに通じていますね。

その辺は自ずと出てきますよね。「フール・オン・ザ・ヒル」におけるオーケストラのペインティングなんて、実に巧妙で上手いじゃないですか。バンドの一員としてオーケストラがいるという感覚での取り込みに関しては、イギリス人の方が長けていると思います。でも、ポール・バックマスターにしろトニー・ヴィスコンティにしろ、そういうところで起用されるアレンジャーはイタリア系だったりアメリカ人なわけでしょ。だから正確にはプロデュースが上手いということかも知れない。いずれにしろ「エリナー・リグビー」なんかも含めて、生楽器のペインティングが大好きで研究していましたから。

|

| ビートルズ「エリナー・リグビー」 |

-----そして、出来上がったアルバムのデモ・テープが認められることに。

筒美京平さんの弟の渡辺忠孝さんが音源を聴いてくれて、彼が日本コロムビア内に立ち上げたプロペラ・レーベルからリリースすることになりました。ただ、僕等バンドでのデビューと思っていたから、それが日野原君のソロ・アルバムということになって、ちょっと複雑でしたけどね(笑)。でもまあ、結果的には同じだから。ちゃんとしたスタジオで音を出してオーケストラなんかも使って、それで作り上げたらもうバンドは解散。そこまではみんなでやろうと決めた。録音メンバーは、ギターが小宮康裕と、徳武弘文君の知り合いで仙台から上京してきた田村恭伸。あと井上孝元。ドラムは角谷誠。日野原関係の慶應の後輩ですね。ベースは山口茂樹で、なんでも聴き取れる絶対音感を持っていた音大時代の同期。ビートルズの妙な切り口のコーラスでさえパーフェクトに捉えてしまう逸材だから、後の『あむ』シリーズでもいろいろ手助けしてもらいました。それに日野原君がヴォーカルと作曲、僕が鍵盤とアレンジでバンド全員です。

■■■1972:日野原幼紀『螺旋時間』~筒美京平、橋本淳との邂逅

-----それが筒美京平さんや橋本淳さんとの出会いに繋がるわけですね。

そうですね。渡辺さん経由で橋本淳さんと筒美京平さんにも日野原君の『螺旋時間』を聴いてもらえて、間もなく僕が呼び出されました。「君は面白いね、いしだあゆみと南沙織の音作りやってみない?」って、いきなりですよ。斬新なアレンジメントと認知してもらえたのは嬉しかったけど、こっちは書き方なんて何にも知らないのに。いしだあゆみの『ファンタジー』と南沙織の『早春のハーモニー』、全曲じゃないけれどやらせてもらいました。僕のオリジナルや日野原君のメロディーを、あのいしだあゆみが歌っているんですよ。お互いに勇気あったというか、時代の風なのかな。ここから一挙にアレンジの仕事が増えちゃって、そのままずっとアレンジャーになってしまうという(笑)。突然、運命に翻弄されるってこともあるもんだなと。

|

|

|

| 日野原幼紀『螺旋時間』 | いしだあゆみ『ファンタジー』 | 南沙織の『早春のハーモニー』 |

-----その時はアレンジャー/コンポーザーの新星現る!みたいな感じでしたか?

そうは言っても基本的には裏方ですから。筒美さんラインでは、アレンジのほかにタレントのピアノ弾きもしていました。小林麻美、つなき&みどりとかね。カラオケなんかない時代でしたから。でもやっぱり、歌謡曲には違和感がありましたよ。音的に掘り下げていたのは『螺旋時間』だから、あまりにも違うなって思っていましたよね。それで、はっぴいえんどみたいにバンドで積み重ねたキャリアとか何も持っていないにも関わらず、風都市グループに横入りしていくという(笑)。

-----この辺から日本の音楽状況に一石投じたいというかねてからの思いが沸々と。

良く言えば使命感、つまるところは思い上がりだったのかも知れない(笑)。はっぴいえんどなんかと知り合った時、僕の方には歌謡曲畑の繋がりがあったから、逆にこっちから仕事を振ったりしてね。だから松本君もそうだったと思うけど、僕もアレンジャーの立場で橋渡ししていたんだと思う。そこから結果的に筒美さんと細野君たちが直接つながって、一緒にやるようになったんじゃないかな。

-----重要な流れですね。ところで、矢野さんの楽曲が初めてレコード化されたのがいしだあゆみさん?

それか、「かくれんぼの村」かどっちかだね。それは娘と会話しながら岸田今日子さんが歌っているアルバム『おはなししてよ かあさん~小さな娘のために』に入っています。72年に日本コロムビアの学芸部門から出ていて、僕は3、4曲書いたと思う。作詞は岸田さんのお姉さんで童話作家の岸田衿子さん。「かくれんぼの村」は矢野顕子さんがずっと気に入ってくれていて、最近のアルバム『SOFT LANDING』(2017年)で取り上げてもらえました。70年の万博で住友童話館のために楽曲提供したのが僕の初仕事だけど、そうじゃなくて、初めて形になったものだからすごく思い出深い。ブレッド&バターのシングル「今はひとり」のアレンジも、ちょうど同時期です。アイデアとしてサッチン(岩沢幸矢)が二ルソンのシングルを持ってきたんだけど、それがポール・バックマスターのアレンジだった。リズム隊無し、ストリングスがリズム隊をやるという発想はそこで習得して実践しましたね。トニー・ヴィスコンティの手法はメアリー・ホプキンから学んだ。そういう示唆を追求しながらいしだあゆみや南沙織で応用したし、日暮しのアレンジでも使ったと思うな。

|

|

|

| 岸田今日子『おはなししてよ かあさん~小さな娘のために』 | 矢野顕子『SOFT LANDING』 | ブレッド&バター「今はひとり」 |

■■■1973:四谷ディスク・チャートと大貫妙子、風都市

-----日野原さんの『螺旋時間』がリリースされた直後の72年11月、四谷にディスク・チャートがオープンして、そこへ長門さん、小宮さんはじめ旧知の長崎グループが音楽担当スタッフとして入っています。

当時のロック喫茶とは一線を画した良質のアメリカン・ポップスがかかる店でね。面白い音楽が聴けるからって、大貫妙子さんを連れて行きました。まだ10代だった大貫さんは三輪車というフォーク・トリオにいて、ワーナーの栗山ディレクターにアレンジを頼まれていたんだけど正直気乗りしなくて。大貫さんだけは佇まい含めて光るものがあったから、このバンド辞めた方がいいよって助言した。今でこそ申し訳ないと思うのは、同志という意識だけで巻き込んで食いぶちなんて全く考えてやれなかったこと。それだけで、そんな自信をもって助言していたんだよね。でも、ここで山下(達郎)君はじめ素晴らしい同志と巡り逢えてシュガー・ベイブ結成に至るわけだから、まんざらでもなかったんじゃないのかな。制作部長だった栗山さんにも申し訳ないことした上に、ワーナーだったからニール・ヤングとかジェシ・エド・デイヴィスとかたくさん音源戴いてお世話になりました(苦笑)。

-----それから松本隆さんとオリジナル・ムーンライダーズを組んでいますね。

それもほぼ同時期。桑原節という洗足池にも来ていた南佳孝の同級生がマネージャーとして風都市に入って、僕の名前を松本君に伝えてからいろんな事が動き出します。佳孝の『摩天楼のヒロイン』、あがた森魚の『噫無情』、岡林信康の『金色のライオン』と、松本君のプロデュース作が続いて僕もアレンジャー/プレイヤーとして駆り出されました。73年9月のはっぴいえんど解散コンサートでお披露目したオリジナル・ムーンライダーズ(山本浩美、鈴木順、鈴木博文、松本、矢野~『V.A./1973.9.21 SHOWBOAT 素晴らしき船出』収録)は、例えばコールド・ブラッドみたいにホーンをたくさん入れてリズム&ブルースっぽくしようと目論んでいました。本当のR&Bじゃなくて自分たちの持ち味を活かすために。はちみつぱいも然りで、プライドとオリジナリティをもって曲がりなりにも世界と渡り合える立脚点にいたと思います。まあ、いずれにしろ風都市では、僕みたいな門外漢はゲスト扱いでしたけどね。

|

|

| 南佳孝『摩天楼のヒロイン』 | あがた森魚『噫無情』 |

|

|

| 岡林信康『金色のライオン』 | V.A.『1973.9.21 SHOWBOAT素晴らしき船出』 |

-----風都市絡み以外でも、後にザリバ(feat.矢野顕子)の作詞を担当する石津善之さんのアルバム『時計も止まったままだから』や、つなき&みどり、チェリッシュ、アグネス・チャン『あなたとわたしのコンサート』など歌謡曲系の作編曲まで多方面から発注がありましたね。

石津君のは全曲アレンジした記憶があります。後に同タイプで同じような仕事したのが野沢亨司。そうするとプロデュースが近くなって似通っちゃう。だから頼まれた仕事というのは、後で聴くとかなり反省があるんですよね。その場その時だけのものだから突き詰められないし、ジャンルも多岐に渡るから。それに発注内容もアレンジだけ、キーボードだけ、リズム・トラックにストリングス&ブラスだけとかケース・バイ・ケース。それはアメリカの傾向と連動していたんでしょうけど、多くなりすぎると苦痛で逃げ出したくなるという(笑)。それで、ディスコとか遊びに行っては踊って、その後サウナでアルコール抜いて朝まで書くというのが当時のスタイルでした。

|

|

| 石津善之『時計も止まったままだから』 | アグネス・チャン『あなたとわたしのコンサート』 |

-----73年の大晦日は岡林信康のバンド・メンバーとして年越しライヴ(『1973PM9:00→1974AM3:00』収録)に参加されています。

細野&松本のリズム隊に(伊藤)銀次のギター、鍵盤は僕と(鈴木)慶一でやりました。『金色のライオン』の直後ぐらいかな。世情も荒れていた頃で、ビール瓶とかステージ目がけて飛んできた。全共闘にしろ何にしろ、もはやどうにもならないみたいな焦燥感があったんだと思います。もうこれが最後みたいな気配で、後ろの方で喧嘩とかしている荒れた光景は今でもよく憶えています。そういえば、『金色のライオン』には僕しかキーボード呼ばれていなかったんですよ。しかも、岡林君は「アル・クーパーのようにハモンドやってくれや」って、得意じゃないのに(笑)。練習させない、イントロも何も作らせないというのは、計算されていないラフな音が欲しかったということでしょう。「いいか、いくぞ」って、もう始まっちゃっている。でも僕は、そんな洋楽的な頃の岡林君がものすごく好きでした。

|

| 岡林信康『1973PM9:00→1974AM3:00』 |

■■■1974:スリー・ディグリーズ「ミッドナイト・トレイン」

-----スリー・ディグリーズの日本独自シングル、あれは大きかったのでは?

ソニーの白川隆三さんディレクションによる日本語シングル「にがい涙」(作曲:筒美京平、作詞:安井かずみ、編曲:深町純)と、松本君ディレクションの英語シングル「ミッドナイト・トレイン」(作詞:松本隆、作曲:細野晴臣、編曲:矢野誠、演奏:ティン・パン・アレー)を同時進行で制作した企画で、あれは本当に楽しかった。宿泊先のホテルに呼ばれて行ってみると、すぐにリハーサル始めるんですよ。その場でばっちりハーモニー決めるから、これは本物だと思った。あのフェイクはちょっと強すぎるかなと今でも思うけど(笑)。でも、フィラデルフィアの大物プロデューサー、リチャード・バレットを無視して始めたもんだから、癪に障ったのかキーを変えて書き直せとか言って帰っちゃった。もちろん書き直して持っていったら、今度はそいつも踊っているという。結果満足だけど、筒美さんのシングルの方が売れたんでしょ?そういうのが未だに課題だから、たぶん歌謡曲と戦い続ける一生になるのかも知れない(笑)。

|

| スリー・ディグリーズ「ミッドナイト・トレイン」 |

-----同時期のアレンジャー、高田弘さんとか竜崎孝路さんに対してはどう思われていたのですか?

高田弘先輩はプロペラ・レーベルによく来てましたから。とっても優しかったですよ。竜崎さんはその後だから、仕事は知っているけれど面識はなかった。萩田光雄さんもちょっと後だけど、彼がアレンジした布施明のシングル「シクラメンのかほり」の精度の高さには畏れ入った。買って勉強しましたから(笑)。石川(鷹彦)君のアコースティック・ギターのアルペジオ含めて全部書き譜らしい。完璧にやっちゃうのもありなんだなだって、そんな発見もしながら布施明のアルバム『シクラメンのかほりから』の4曲を僕がアレンジしています。もっと先輩の三保敬太郎さん辺りになると元々ジャズ・ミュージシャンでしょう。大好きだった「11PMのテーマ」にしろ、多分に洋楽的なんだよね。歌謡曲の大義に取り込まれないカウンターとしての魅力がありました。

|

| 布施明『シクラメンのかほりから』 |

----マニアックを逆手に取るような表現ですね。矢野さんもそんな姿勢で、この時期とても深く関わられた作品に沢チエ『23 Twenty-three Years Old / Chie』があります。

これはね、佳孝のマネージャーの桑原が寺本幸司さんの事務所にも出入りするようになって、このアルバムの話を繋いでくれたの。僕が全部アレンジとサウンドをやって、安井かずみが詞を書いています。オリジナル・ムーンライダーズ解散してすぐの頃で、その完パケ前の音源を松本に聴かせたら、「いい音してるね」なんて言ってくれた。ドラム辞めた後だから少し酷だったかも知れないけど。リンジー・ディ・ポールという艶っぽいウィスパー・シンガーの感じを意識したかな。カリフォルニアの先鋭的なサウンドを、違う立ち位置のイギリス人が客観的に見立てたような感じというか。布施明が書いた曲とか非常にドラマチックで、フランス語の語りも入ったヨーロッパ調だったし。浅川マキやりりィを手掛けてきた寺本さんのプロデュース手腕も、トータル・ストーリーを構築する上で大きな力になっています。そして、基本のリズム隊は細野君、林、茂のチームでほぼ固めて、そこにヴァリエーションを加えていきました。鈴木顕子さんと出会う直前だったかな。とにかくこの時期は目まぐるしくて、1年ぐらいの間にいろんなことが巡って来た。そういえば3年ほど前、国吉良一と僕の鍵盤2台に沢チエさんを交えて久々にコンサートやりましたね。チエも歌上手くなっていました(笑)。

|

| 沢チエ『23 Twenty-three Years Old / Chie』 |

-----テレビの時代劇『長崎犯科帳』の音楽も、75年に担当されています。

当時の所属事務所で、僕の宣伝のためにやらせてくれた劇伴ですね。およそ2日間で50曲ぐらい録音した短い曲を、選曲家がシーン毎に付けていくという流れで作りました。普通のオン・ビートじゃなくて実験的なことをいろいろ試しましたね。ギターを高中正義なんかにお願いして、居合抜きのテーマとか、一件落着して橋を渡ってくる時の音楽とか。ひとつ残念だったのは、主題歌を日暮しに取られたこと(笑)。主題歌は劇伴担当以外がやるという、昔も今もよくあるパターンではありますが。でも、何回も再放送してもらえて有り難いことです。そういう演劇の音楽もずいぶんやりました。それで岸田今日子さんとも知り合えたから。

|

| 『長崎犯科帳』DVD |

■■■1976:石川セリ『ときどき私は…』~1977:『気まぐれ』

-----石川セリさんの楽曲は、ずっと長いこと手掛けていらっしゃいますよね。

『ときどき私は…』に入っている下田逸郎が書いた「SEXY」のアレンジが最初だったかな。すごく歌が雅やかで上手いなと思って。上手くもあり旨くもあるということなんだけど、僕はそういうので瞬間的に惚れ込んじゃうんですよね。当時は普通のアイドルと同じ扱いだったから、しばらく本人に会わせてもらえなかったけれど、アルバムを重ねながら付き合いが深まっていくでしょう。やがて全体のプロデュースまで手掛けることになった。スティービー・ワンダーを聴いてシンセサイザーに夢中になっていた頃のお騒がせで、『気まぐれ』にはPANTA(中村治雄)が書いた「ムーンライト・サーファー」とか要の3、4曲にオーケストラがばっちり入っていたんだけれど、それを全部消してシンセと差し替える無茶をしたことがあります。これにはスタッフ全員が冷や汗かいていました。どれだけ予算がかかっていたのかは後で知るんだけど(笑)。でも、追い込まれた時って意外と結果が出るもので、最も売れたアルバムになったんじゃないかな。今となっては元のストリングスを聴いてみたいですね。これはスパイダースから尾崎紀世彦まで送り出してきた本城和治さんから戴いた仕事。ブレッド&バターに端を発するポリドール~キティの金子章介さんや多賀英典さんから井上陽水や小椋佳の仕事をもらえたのと同じく、僕は個性的なディレクターにも恵まれていたと思います。

|

|

| 石川セリ『ときどき私は…』 | 石川セリ『気まぐれ』 |

《その弐》へ続く…★

《インタビュートップへ》